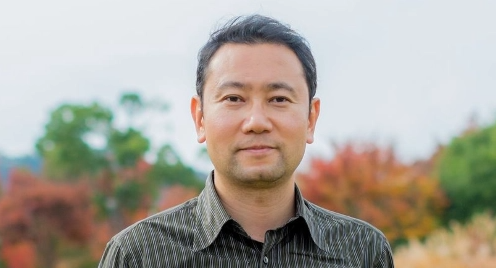

1983年熊本県水俣生まれ。

中学卒業後に水俣を離れるが、書道の恩師・溝口秋生さんの水俣病裁判と出会い、2007年水俣に戻る。

2008年より、水俣病センター相思社職員。水俣病患者相談窓口や相思社の運営する水俣病歴史考証館の解説、機関紙「ごんずい」の編集などを担当。

単著に患者と向き合う日々の思いをつづった『みな、やっとの思いで坂をのぼる 水俣病患者相談のいま』(ころから/2018年)がある。

人や場所の記憶を受け取り伝える方法はひとつではないし、

特定の誰かが伝えていく必要もない。

受け取ったその人が自身の内面の世界に波紋を広げていった先に「継承」という行為が現れてくるのではないでしょうか。

これまで大きな主語で語ってこられた数々のこと、小さく小さく、個々の物語にしたときに見えてくる何かがあるのかもしれません。

長島から生まれる様々な対話によって、自分と異なる他者に触れる。

まだ知らない私自身を発見する。尊重という行為を知る。

そうして、新しい世界へ橋が架かっていくと私たちは信じています。

大切なことは、目に見えるとは限らないし、

聴こえてくるものでもないかもしれない。

はたまた、自分の輪郭さえ失うほどの闇の中で、

見つかるかもしれない。

国立療養所 長島愛生園は2030年に100周年を迎えます。

幾重にも重なった歴史を自身の身体を使って紐解き、

足元深く、内面にある新しい感覚を呼び覚ます。

ひらかれた長島から心に橋を架け渡します。

(一財)水俣病センター相思社

永野三智

NAGANO Michi

dialogue

喫茶さざなみハウス

鑓屋翔子

YARIYA Syoko

岡山大学文学部准教授

松村圭一郎

MATSUMURA Keiichiro

水俣病センター相思社

永野三智

NAGANO Michi

喫茶さざなみハウス

鑓屋翔子

YARIYA Shoko

1988年大阪市生まれ岡山育ち。

大学を卒業してUターン、地方で暮らすことを模索し、働きながら近所の空き家を改修したり、中間支援のNPOで県内の地域に出向いたり、ゲストハウス複合施設での勤務を経て、2019年7月より長島愛生園内で喫茶さざなみハウスをスタート。

喫茶営業のかたわらで、入所者の方の暮らしや療養所の歴史を記録し、島の外にいる人たちに向けて発信しています。

岡山大学文学部准教授

松村 圭一郎

MATSUMURA Keiichiro

1975年熊本生まれ。

岡山大学文学部准教授。

専門は文化人類学。

所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。

著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社、第72回毎日出版文化賞特別賞)、

『はみだしの人類学』(NHK出版)、

『これからの大学』(春秋社)、

『くらしのアナキズム』(ミシマ社)など、

共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)。

Chapter.01

暮らしの中から記憶を繋ぐ

Chapter.02

自分が語らなくても、

他の人が語ってくれる

Chapter.03

語れなさを語る、

時間と場所

Chapter.04

当事者じゃない

一人の私として

Chapter.05

巻き込まれて、

共にある存在

Chapter.06

それでも何か繋いでいきたい

Chapter.07

ここでみんなで

笑ってやってくれ

Chapter.08

逆境を乗り越えて、

光を探す

Chapter.09

私のきっかけから

入っていける

Chapter.10

私として生きられる場所

暮らしの中から記憶を繋ぐ

松村圭一郎

(以下、松村)

お集まりいただいた皆様、ありがとうございます。

長島ダイアローグ初日の企画、『内なる海、私を生きる。』というタイトルで、喫茶さざなみハウスの鑓屋翔子さんと水俣病センター相思社の永野三智さんに、今日はお話をうかがっていこうと思います。

私自身、お二人と知り合いということと、熊本出身で現在岡山に住んでいるという、そういうご縁もあって、今日は司会を務めさせていただきます。

冒頭でご覧になっていただいた映像は、鑓屋さんが喫茶さざなみハウスを拠点として企画しているプロジェクト、『長島ストーリープロジェクト』のイメージ映像なんですが、今回の二日間に渡る『長島ダイアローグ』の企画自体も、鑓屋さんがコンセプトを考えてこられたようなので、タイトルの『内なる海、私を生きる。』が意図するところとか、喫茶さざなみハウスを拠点にどういう活動をなさってるのかという自己紹介を兼ねて、まずはお話しいただければと思います。

鑓屋翔子

(以下、鑓屋)

さざなみハウスの鑓屋翔子です。

先ほど流した映像は、『長島ストーリープロジェクト』で最初に作成した映像で、さざなみハウスがどうやってできたかとか、長島がどういう場所かっていうのを知ってもらいたくて作りました。

私はさざなみハウスを始めてこの2022年7月で3年になるんですけど、ハンセン病のこととか、そもそも長島にハンセン病療養所があって、人が暮らしているっていうことをほとんど知らないまま喫茶店を営むことになりまして。 そこからここに暮らす入所者の方々と出会うことになるんですけれど、まずハンセン病を知らないし。

でも、さざなみハウスに来る人たちは自分のおじいちゃんおばあちゃんと変わらない年代の人たちで、お話をしてる中で、「そうか、この人たちはハンセン病っていう病気をかつては患っていて、それから治った後もここで暮らしているんだな」っていうことを、やっとじわじわと感じるようになってきたところです。

そんな中で、外に向けて「私が働いてるところは、長島のハンセン病療養所がある長島愛生園っていうところで」っいう話をすると、「長島ってどこですか?」とか、「ハンセン病って何ですか?」、「患者さんがまだいるの?」、「フェリーで行くの?」とか、いろいろ聞かれるんですけど、

私も返す言葉にいつも悩むというか。 ひと言で「ここは療養所で、入所者の人がいて、そこでお茶を出して、いろんな人が来てる」って言えればいいんですけど、“ハンセン病”にまつわることを私の言葉だけで伝えていいのかなってずっと思っていて。その一環で、ストーリープロジェクトっていう映像で、いろんなことを伝える取り組みを始めたところです。

今回、『内なる海、私を生きる。』というタイトルは、2021年の夏に水俣の永野三智さんを訪ねた時に、水俣の海が瀬戸内と同じ内海で、すごく穏やかで、長島と同じような居心地の良さや、懐かしさを感じる場所だったこともあって。 永野さんは水俣病という大きな社会問題の中で、日々どんなふうに働いて、それに向き合って暮らしているのかと思って。

勝手ながら、いろんな共通点を見つけたので、こういうタイトルにさせてもらいました。

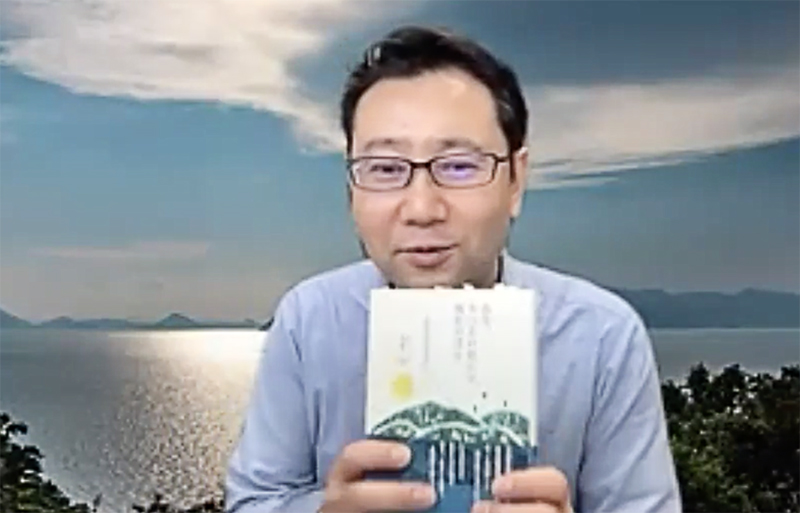

松村

永野さんにも自己紹介していただこうと思うんですけど、その前に永野さんのご著書を簡単にご紹介します。

『みな、やっとの思いで坂をのぼる』、これは2018年に出版されて、私は永野さんご本人にお目にかかる前にこの本に出合って、本当に衝撃を受けました。

水俣病事件って歴史的な出来事のように私も思っていた節があるんですが、今も日々いろんな思いや悩みを抱えて永野さんの元を訪ねてらっしゃる方がたくさんいて、現在進行形であるとか。

あるいは当然ですけど、様々な訴訟とか患者運動があった中で水俣に生まれ育った若者たちが、葛藤を抱えながらも次の時代を担っていることにも、目を開かれました。

永野さんも水俣市のご出身で、小さい時から水俣事件の被害を受けた方々と隣合わせに暮らして来られていて、そういう様々な思いを抱えていろんな変遷を経て相思社にたどり着かれたんですけど、主に現在、相思社っていう場所ではどういうことをなさってるのか。

本を読まれてない方もいらっしゃると思うので、その辺りからお話しいただければと思います。

永野三智

(以下、永野)

相思社は百姓みたいな仕事だと言われるんです。

で、なかなか「何をやっています」って言いづらくてですね。

例えば今日は、『水俣病歴史考証館』という展示館にやって来たお客さんたちとおしゃべりしてました。

展示解説ももちろんするんですけど、そのお客さんがどういう興味で水俣にやってきたのかを聞いていました。

相思社に来るお客さんって語りたい人もいるんです。それに自分でも言葉にしてもらった方があとあとまで水俣病のことが残る気がするし。

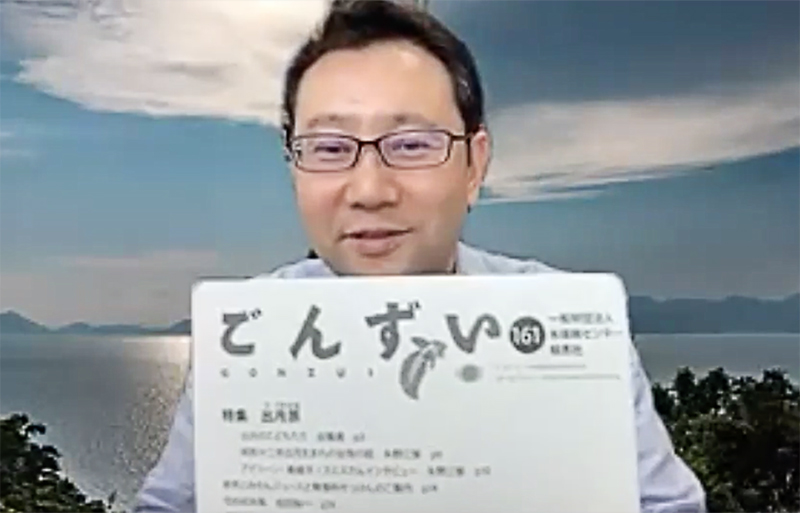

あとは、『ごんずい』という水俣病の旬な情報を発信する機関誌を編集しています。

松村

これですね。

たまたまですが、この161号は、永野さんがご出身の集落の方に昔の聞き取りをされていて、とてもすばらしい号でした。

永野

私の好きな『出月原(でつきばる)』という特集です。

地域の人たちの暮らしを聞くことで、そこから見える水俣病があります。

水俣病だけだとダイレクトに聞くのがはばかられたりだとか、話したがらない人たちも多いんですけど、そうではなく、暮らしの中から水俣病を聞いていくことに挑戦した号です。

相思社のホームページから購入することができます。

他に被害地域の支援ということで低農薬のみかんやお茶を販売したり。

あとは資料ですね。

今、水俣病関連資料を27万点保管してそれをデータベース化してるんですけど、そういうものの管理だったり。

松村

今日もお客さんがたくさんいらっしゃってるって、おっしゃってたんですけど、全国から来られるんですよね。

同時に、水俣の集落に住まれている方や近くの方とかもいらっしゃる。

そういう意味ではさざなみハウスも、いろんな所から様々なお客さんが来る、開かれた場所だと思うんですけど、

鑓屋さんも先ほどの映像『長島ストーリープロジェクト』で、いろんな方から話を聞いて発掘していくっていうか、

記録を残していくという活動をなさってるんですよね。

鑓屋

長島にはさざなみハウスができる前から『長島愛生園歴史館』っていう資料館があって、来館者が、たくさん来てたんですけれど、休憩する場所、ちょっと一息つくみたいな所がなくて。

それでさざなみハウスができたんです。

愛生園は、療養所なので入所者の人たちに面会に来る人だったり、関係者と縁があって交流に来られる団体さんだったり。

そういう方たちが、「あっ、なんか愛生園にこんなところができてる!」っていうような驚きや口コミでどんどん人が来てくれるようになってきた感じなんですけど。

愛生園の入所者自治会が、お店をサポートして一緒に取り組んでくれているので、入所者の人たちが「どんなもんができたんかいな」って感じで、まずは来てくれるようになって。

みなさん平均年齢が87歳くらいなので、もう車も手放していて、本当に限界集落に近いというか、「娯楽がないから代わりにコーヒー飲みに来るか」っていう感じでいらっしゃいます。

オープン当初はみなさんサングラスをして帽子をかぶってたりするので、同じ姿や顔に見えちゃって。

誰が誰だろう?ってわからなかったんですけど、帽子に書いてる名前とか、車椅子の名前とかをこっそり見て、お名前を覚えたりしてるうちに、いろんな話を聞かせてくれるようなって、

「昔はな~」「ここはもともと結核病棟があった所でな」という話が、すごく私にとっておもしろいんです。

長島って鉄筋コンクリートの建物がたくさんあるんですけど、南側は海に面して自然溢れる穏やかな空気感で、そのギャップもすごくあったり。

病気の関係で目が見えない人たちがたくさんいたので、ラジオが至る所で流れていて。

人は全然歩いてないのにラジオだけが流れていて、そのアンバランスな感覚とかがすごく不思議で。

昔話を聞いていくと、みなさん楽しかった子どもの頃の釣りとか娯楽の思い出や、どうやって島に来たのかっていうことを話してくれるようになって。

そんなお話を当初は自分の胸の中に留めてたんですけど、段々と常連さんだったお客さんたちがお亡くなりになって。

もっと聞けるって思ってた話が急に聞けなくなってしまって、「もう本当にここは時間がないんだなぁ」と感じて。

それでみなさんにお声をかけて、快諾してくれた方にはお話を聞いて、映像にも残してっていう。

その記録もその方の声と言葉で残したいなって思うようになって始めたのが『長島ストーリープロジェクト』です。

松村

冊子にもなっているんですね?

鑓屋

読み取ったら『YouTube』で映像が見れるような冊子を作り始めたところです。

松村

そういう冊子のようなものって、さざなみハウスでしか手に取れないんですか?

鑓屋

今のところさざなみハウスだけでの販売です。

松村

ネット通販はやってますか?

【つづきます】