1962年生まれ。関西学院大学商学部卒。コンサルティングファームフェロー等を経て1999年からダイアログ・イン・ザ・ダークの日本開催を主宰。

1993年日本経済新聞の記事で「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」と出会う。

感銘を受け発案者ハイネッケに手紙を書き日本開催の承諾を得る。2020年8月、東京・竹芝「アトレ竹芝」内にダイアログ・ミュージアム「対話の森」をオープン。

著書に『暗闇から世界が変わる ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパンの挑戦 』(講談社現代新書)

人や場所の記憶を受け取り伝える方法はひとつではないし、

特定の誰かが伝えていく必要もない。

受け取ったその人が自身の内面の世界に波紋を広げていった先に「継承」という行為が現れてくるのではないでしょうか。

これまで大きな主語で語ってこられた数々のこと、小さく小さく、個々の物語にしたときに見えてくる何かがあるのかもしれません。

長島から生まれる様々な対話によって、自分と異なる他者に触れる。

まだ知らない私自身を発見する。尊重という行為を知る。

そうして、新しい世界へ橋が架かっていくと私たちは信じています。

大切なことは、目に見えるとは限らないし、

聴こえてくるものでもないかもしれない。

はたまた、自分の輪郭さえ失うほどの闇の中で、

見つかるかもしれない。

国立療養所 長島愛生園は2030年に100周年を迎えます。

幾重にも重なった歴史を自身の身体を使って紐解き、

足元深く、内面にある新しい感覚を呼び覚ます。

ひらかれた長島から心に橋を架け渡します。

基調講演

Keynote Speeches

ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパン

代表

志村真介

SHIMURA Shinsuke

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ 代表理事

志村季世恵

SHIMURA Kiyoe

ダイアログ・イン・ザ・ ダーク・ジャパン 代表

志村真介

SHIMURA Shinsuke

一般社団法人ダイアローグ・ ジャパン・ソサエティ 代表理事

志村季世恵

SHIMURA Kiyoe

1962年生まれ。

心にトラブルを抱える人、子どもや育児に苦しみを抱える女性をカウンセリング。クライアントの数は延べ4万人を超える。

1999年からはダイアログ・イン・ザ・ダークの活動に携わり、発案者アンドレアス・ハイネッケ博士から暗闇の中のコンテンツを世界で唯一作ることを任せられている。活動を通し、多様性への理解と現代社会に対話の必要性を伝えている。

著書に『さよならの先』(講談社文庫)、『いのちのバトン』(講談社文庫)、『大人のための幸せレッスン』(集英社新書)など。

TEXT:大石 始

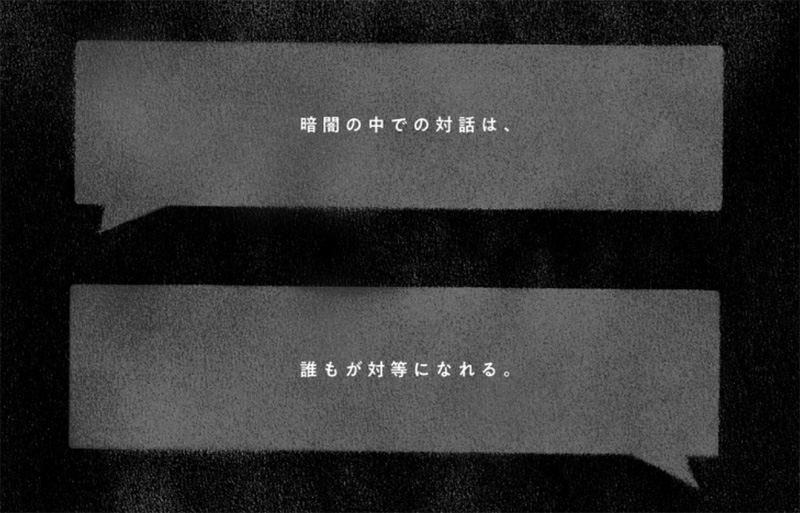

『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』は光を遮断した暗闇のなかで視覚以外の感覚を使ってコミュニケーションを楽しむソーシャル・エンターテイメントである。

視覚障害者が案内役を務め、これまで世界50か国以上で開催されてきた。

志村真介は『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』の原点にあるものについてこう解説する。

志村真介

「『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』は1989年にドイツで生まれました。

1989年のドイツといいますと、ベルリンの壁が崩壊した年でもあります。

私たちの間にはさまざまな壁があるわけですが、一番大きな壁というのは、ベルリンの壁のようなリアルな壁ではなく、それぞれの人の間にある見えない壁なんですよね。

そうした見えない壁をどうやって崩していくのか。

現在さまざまなところで戦いのニュースが溢れていますが、『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』を発案したドイツの哲学博士、アンドレアス・ハイネッケは『戦争の反対語は平和ではなく、対等な対話を続ける努力をすること、そのなかで平和という状態が担保されていくのだ』ということを言っています。

対等な対話を続けるにはどうしたらいいのか、そういうことを考え続けた人でもあります」

見えない壁をどのように越えることができるのか。

志村が提示したそうした課題は、「あらたな対話で継承をひらき、橋を架けていく」という本イヴェントのテーマそのものとも繋がっている。

橋を架ける前にそこには障壁があり、ここ/そこを分け隔てる断絶がある。

そうした障壁・断絶と向き合うことの意味と困難については、後ほど活発なディスカッションが繰り広げられた。

また、志村は「見えない壁」についてこのように補足する。

志村真介

「私たちの考え方は解放・自由(Liberation)をテーマとしています。これはもともとある壁を取り払うだけじゃなくて、それぞれの固定概念・既成概念のなかにある見えない壁をとっていくということをテーマにしています」

固定概念・既成概念は私たちが無意識のうちに育んでしまうものでもある。そうした固定概念をどのように揺さぶることができるのだろうか。『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』の試みを志村はこう説明する。

志村真介

「通常、私たちは健常者が障害者を助けるものと考えがちです。しかし、『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』の漆黒の暗闇ですと、いわゆる健常者は一歩も動くことができません。

そこで視覚障害者のスタッフが案内人として健常者を助けることになります。

ここで大切なのは、視覚障害者が目を使ってないと同時に、体験する健常者も目を使っていないということです。

この対等性のなかで対話をしていくんです」

日常的に暗闇のなかで生活をしているともいえる視覚障害者は、『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』の暗闇のなかではいわゆる健常者以上に自由に動くことができる。

そうした逆転現象について志村は「障害を新しい能力に変えていく」試みであるとも語る。

志村真介

「『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』のアテンドは、『目が見えなくてもできる仕事』ではないんです。

『目が見えないからこそできる仕事』としてスタッフは誇りを持って仕事をしています。

今日のテーマに引き寄せると、『長島だからこそできること』があるはずなんですよ」

志村季世恵もまた、長島愛生園で積み重ねてきたものの意義についてこう話す。

志村季世恵 「人間って不安や恐怖があると閉じこもってしまい、人を傷つけたり攻めたりしてしまう。

でも、それを乗り越えていくやり方はあると思うんですね。

それを長島の愛生園で学びたい。

今後コロナのような感染症が発生したときの助け合い方、声のかけ合い方を知りたいんです。

そんな場を『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』でも作っていきたいと考えています」

【つづきます】