ろう者の両親のもとで手話を第一言語として育ち,大学進学時にあらためて手で表現することの可能性に惹かれる。

視覚身体言語の研究、様々な身体性の方々との協働から感覚がもつメディアの可能性について模索している。

東京大学大学院 先端表現情報学 博士課程在籍。同大学 総合文化研究科 研究員。2016年手話通訳士資格取得。

人や場所の記憶を受け取り伝える方法はひとつではないし、

特定の誰かが伝えていく必要もない。

受け取ったその人が自身の内面の世界に波紋を広げていった先に「継承」という行為が現れてくるのではないでしょうか。

これまで大きな主語で語ってこられた数々のこと、小さく小さく、個々の物語にしたときに見えてくる何かがあるのかもしれません。

長島から生まれる様々な対話によって、自分と異なる他者に触れる。

まだ知らない私自身を発見する。尊重という行為を知る。

そうして、新しい世界へ橋が架かっていくと私たちは信じています。

大切なことは、目に見えるとは限らないし、

聴こえてくるものでもないかもしれない。

はたまた、自分の輪郭さえ失うほどの闇の中で、

見つかるかもしれない。

国立療養所 長島愛生園は2030年に100周年を迎えます。

幾重にも重なった歴史を自身の身体を使って紐解き、

足元深く、内面にある新しい感覚を呼び覚ます。

ひらかれた長島から心に橋を架け渡します。

基調講演

Keynote Speeches

東京大学大学院 総合文化研究科 研究員

和田夏実

WADA Natsumi

東京大学大学院 総合文化研究科 研究員

和田夏実

WADA Natsumi

TEXT:大石 始

2組目の基調講演は、東京大学大学院総合文化研究科研究員の和田夏実だ。

ろう者の両親のもとで手話を第一言語として育った和田は、視覚身体言語を研究するインタープリターであり、さまざまなコミュニケーションゲームやプロジェクトを通して研究の成果を表現してきた。

和田夏実

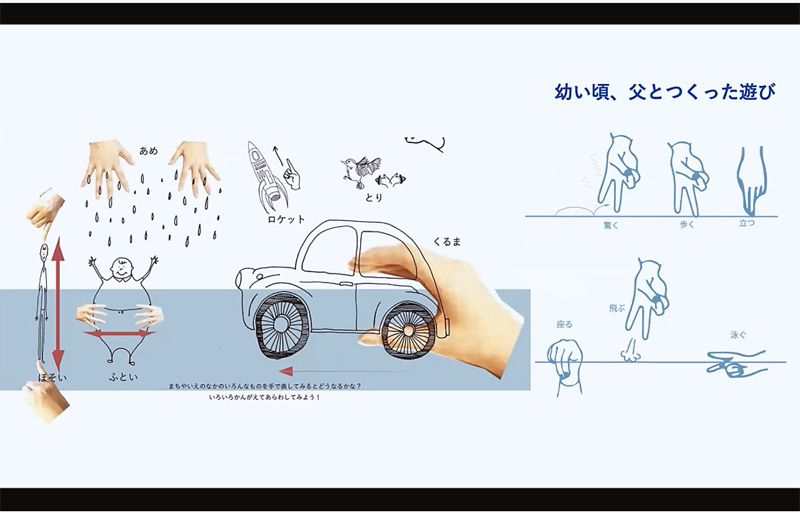

「私は小さいころから父や母とやってきた遊びに惹かれてきました。

たとえば、ピースサインを下に向けて、小さな自分を作ってみるんですね。そして、その自分を歩かせてみる。そういう遊びをしながら幼少時代を過ごしました。

そのおもしろさをどうにか形にできないかということで、さまざまな作品やゲームを作ってきました。

手話を言語としてだけでなく、ひとつの表現方法として遊びやゲームを作っているわけです」

和田は日本語という音声言語と手話という視覚言語の狭間で研究を続けてきた。

ふたつの言語が越えられない壁に悩むのではなく、そこにある種の可能性とおもしろさを見出そうとしている。

それはソーシャル・エンターテイメントを謳う『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』との共通点であり、そこには障害を乗り越えるためのヒントのひとつが隠されている。

和田夏実

「手でイメージを描く手話と物自体にラベルをつける言語とは距離があるんですね。

たとえば手話ではすごく素敵な形を表しているのに、音声言語では『箱型のとんがったもの』というふうに説明しなきゃいけない。

ふたつの言語の間で、どうしたらより豊かに伝えられるんだろうか。

そこにはひとりひとりの頭の中には変換しきれないもの、言葉にできないもの、伝えきれない『その人らしさ』がたくさんあるんじゃないかとも思うんですね」 和田の実践のひとつに、触手話から着想を得たゲームがある。触手話とは話し手が手話を表し、盲ろう者がその手に触れて意味を伝えるというコミュニケーション手段だ。

和田夏実

「触手話って実際やってみると本当に豊かな表現方法でして、その人の考えてることとか質感みたいなものが全部手に乗っかってくる感覚があるんですね。

それをどうにか知らない人とでもできないかと思いながら、棒で繋がるゲームというものを作りました。

いわゆる『障害者』というラベルのもとで出会うのではなく、こうした遊びを通してその人と出会う。

その先の芸術表現だったり魅力から人と出会い、そうすることで世界が一変して見えてくるんですね。

そういった出会いの中で日々変わり続ける身体について考え、いかに更新し続けられるか考えていきたいなと思っています」

ここで和田は「身体の記憶」をテーマとするいくつかのワークショップを実践。

普段当たり前のように行っている日常動作と記憶がどのように結びついているのかワークショップのなかで明らかになっていく。

和田夏実

「目をつぶって『薔薇』のような難しい漢字を書こうとしても、多分書けると思うんですね。

それは普通のことのように思えますが、よくよく考えてみると、文字を書くという行為自体が、私たちの身体の記憶として積み重なってきた証明でもあると思います。

私たちの身体のなかにはさまざまな記憶や体験が日々積み重なっていて、それはみなさんの生きてきた年数分あるということです。

忘れているものでも、身体のなかにたくさん眠っていると思うんですね。

大きな物語として何かを繋ぐということも時には必要だと思うんですけど、同時に私は生活史だったり、その人その人の中にあるとても小さな記憶が人を近づける力にもなるんじゃないかと思っています」

【つづきます】